【视频】牵手成功!粤港澳共绘“无废湾区”新蓝图

2025年06月12日 20:42 0 条评论6月10日,作为“2025固体废弃物国际会议(ICSWDG2025)”的核心环节,“大湾区可持续固废专场”在东莞举行。本次专场以“粤港澳固废区域共治,共建无废湾区”为主题,来自粤港澳三地生态环境部门、知名高校科研机构代表、业界领军企业的顶尖专家和学者,围绕固废协同治理达成三大框架性合作,标志着湾区环境治理正式从城市单点突破转向系统化区域联动。

区域协同机制全面落地

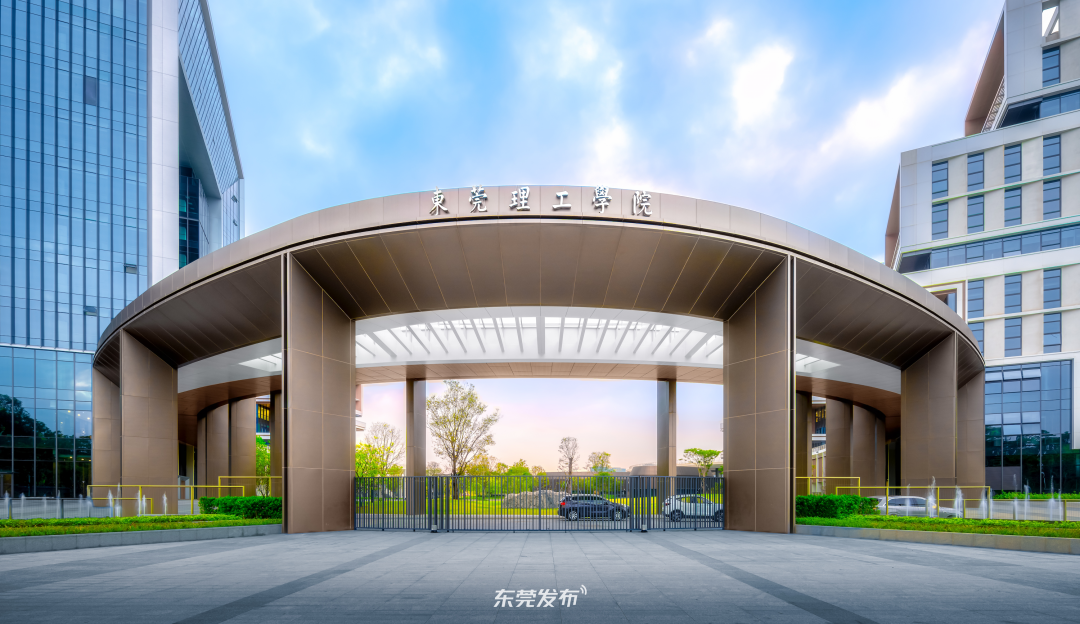

大会发布了《加强“无废湾区”深度合作倡议》。该倡议书呼吁联动粤港澳三地政府部门、龙头企业、科研院所、投资机构及国际组织,在政策资金、行业优势、资源共享上强强联合,围绕创新技术研发、创新成果落地应用、业务协作和资源共享、技术标准制定等方面,共同推动无废大湾区建设。“这标志着跨境环境治理从理念倡导转入机制化实施。”东莞理工学院教授黄焕忠指出,框架通过责任共担、利益共享机制,系统性破解邻避效应与标准差异两大历史难题。

另外,粤港澳固废处理技术创新伙伴计划以及“粤港澳生态环境科学中心概念验证中心应用场景企业库”入库签约仪式也同步举行,来自固废资源化、装备制造、智慧环卫等领域的多家代表性企业签署合作协议,标志着更多应用场景和技术成果将在大湾区率先落地实施。

东莞打造“无废城市”湾区样本

东莞是制造业大市,也是固废产生的大市。近年来,东莞以建设国家“无废城市”为抓手,纵深推进生态环境保护和污染防治攻坚工作,在固废可持续方面取得了明显成效。目前,东莞已基本建成门类齐全、产能充足的固废处置能力体系,率先实现生活垃圾全焚烧、零填埋,建筑垃圾资源化处置能力居全省地级市之首。其中,海心沙国家级资源循环利用基地更成为行业标杆,构建起工业固废规范管理体系,创新打造工业固废“三全”治理模式,建成并推广应用工业固废信息化监管平台,初步实现了工业固废全程质控,覆盖全市超3.6万家企业。

“东莞应发挥制造业集聚优势,建设区域性再生资源加工基地,助力‘9+2’城市群构建‘前端分类-中端转运-末端再生’的全链条无废生态。”黄焕忠表示,东莞仍需加速建立精细化分类体系,重点提升低值可回收物资源化率,与大湾区其他城市形成互补。针对当前环保设施建设过度依赖政府资金的困境,黄焕忠提出市场化转型路径,构建环境效益与经济效益的转化机制,将碳减排等环境价值纳入交易体系,推动环保成本转化为金融资产。他还建议通过碳排放权交易、绿色债券等工具吸引社会资本,打造“自负盈亏”的固废处理新模式,提升私营企业投资积极性。

(记者 张忻珏)

1、凡注明来源为“东莞阳光网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属东莞阳光网或相关权利人专属所有或持有所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

2、在摘编网上作品时,由于网络的特殊性无法及时确认其作者并与作者取得联系。请本网站所用作品的著作权人直接与本网站联系,商洽处理。

联系邮箱:tougao0769@qq.com

相关阅读