粤海观潮:对25条人命的见义勇为不应被“过期”的制度视而不见

2025年03月27日 16:08 5 条评论“我们为什么就不能被认定见义勇为?”这个问题,63岁的彭秀环25年也没想通。据报道,1999年厦门遭遇了一场特大台风,25位渔民被困孤岛。新店镇刘五店村村民彭秀环组织四名村民冒死前往救援,然而在事后的市级表彰上,被表彰的只有村支书和另一位曾拒绝救人的村民,真正的救人者却榜上无名。为讨回公道,25年来,她起诉冒领者、收集获救者证词、申诉至最高法,却因“超2年申请时效”被拒。当冒领荣誉与法律时效交锋,这场跨越四分之一世纪的纠葛,撕开了见义勇为认定体系的一道裂缝。

见义勇为是中华民族的传统美德、社会期待的高尚行为,也是我国法律推崇的可贵精神、司法制度着力塑造的社会价值。从法律层面上讲,见义勇为是指个人不顾自身安危通过同违法犯罪行为做斗争或者抢险、救灾、救人等方式保护国家、集体的利益和他人的人身、财产安全的一种行为。而在日常生活中,它其实就是一种朴素的评价。试问,当年彭秀环和四位村民得知他人遇到危险时,他们会首先去思考是否有救人的法定义务,或是快速查询见义勇为的认定法条和司法解释吗?显然不是,他们之所以做出这样的选择,还是源自勇气和良知。对于见义勇为的认定,不应过于机械地困在某种条条框框里。

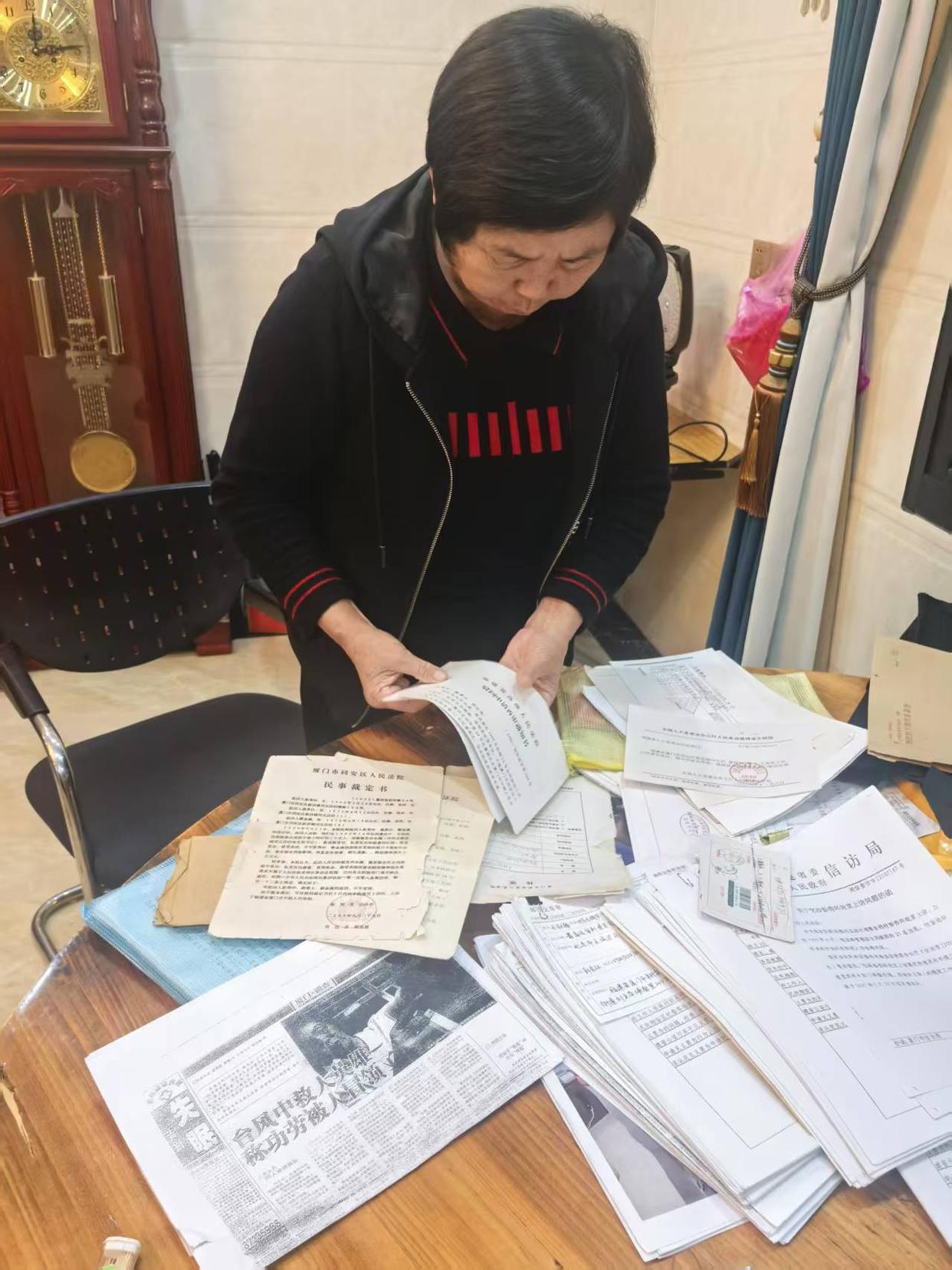

彭秀环整理这些年为讨回荣誉准备的资料。

然而,2000年彭秀环起诉冒领者时,法院以“不属于民事诉讼范围”驳回;2023年翔安区见义勇为促进会援引《福建省奖励和保护见义勇为人员条例》第七条“单位或者个人举荐,行为人及其近亲属申请见义勇为的,应当自行为发生之日起2年内提出”之规定,关闭认定通道,而1998年版的条例中并无“2年申请时限”的规定,明显属于法律适用错误。可见,表彰名单上的荒诞不仅在于“英雄”身份的错位,更在于机械套用规章,使得纠错机制失灵。

法治的温度,在于让善意不再负重前行。别让好人寒心,不是做表面文章,更不能只空喊口号,而没有制度层面的进步。彭秀环等五位救人者25年没有等来正名,地方立法的“各自为政”是症结所在。北京大学法学院教授姜明曾呼吁将见义勇为纳入国家统一立法,减少地方标准不一导致的认定难题。今年全国两会期间,30名人大代表联名提交《见义勇为人员奖励和保障法》议案,直指认定标准、纠错机制等核心问题。期待这些体系化的制度保障尽快出台实施,助力转化为全社会行动,让见义勇为成为更加可预期、可持续的文明自觉。

为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪。多年来,彭秀环不断到处奔走申诉,花费的时间、金钱已经远超受损补助所能弥补的,她最想要的,只是讨回属于他们的荣誉,这也是这场“马拉松”最核心的矛盾。

彭秀环的25年坚守,是人性光辉与制度缺陷的长期角力。当湖北仙桃骑马救人的“白马英雄”获得及时表彰时,我们更应反思:为何救25条人命的见义勇为因“过期”的制度被视而不见?正义不应总是迟到。唯有通过国家立法筑牢道德堤坝,让制度真正成为守护善行的盾牌,才能让每一次挺身而出都值得被铭记与尊重。

1、凡注明来源为“东莞阳光网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属东莞阳光网或相关权利人专属所有或持有所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

2、在摘编网上作品时,由于网络的特殊性无法及时确认其作者并与作者取得联系。请本网站所用作品的著作权人直接与本网站联系,商洽处理。

联系邮箱:tougao0769@qq.com

相关阅读

【莞视频】东莞广播电视台成立20周年丨东莞广播电视台NEXT20启动礼

【莞视频】东莞广播电视台成立20周年丨东莞广播电视台NEXT20启动礼 【莞视频】突击检查!看看大家都薅了多少“羊毛”

【莞视频】突击检查!看看大家都薅了多少“羊毛”